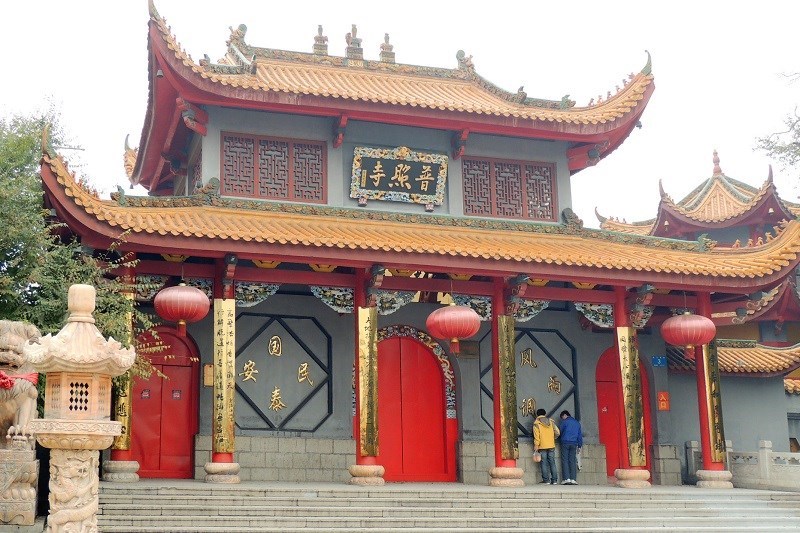

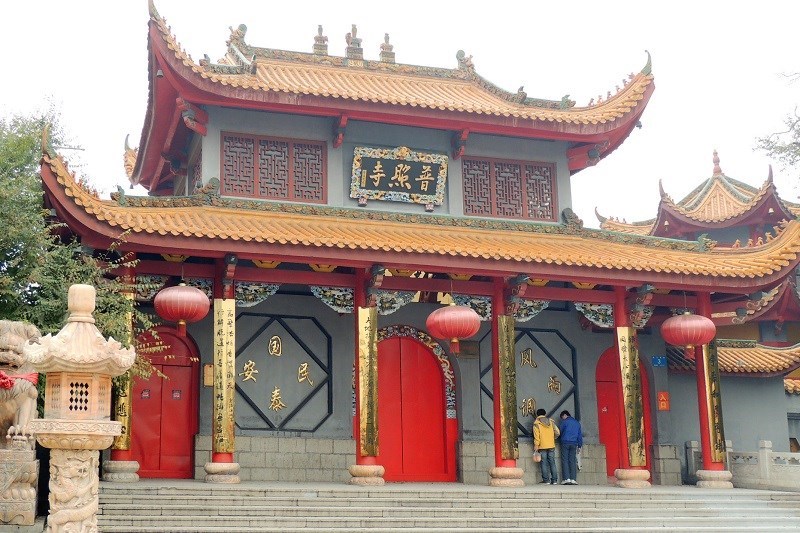

普照寺介紹

位于環(huán)山路北�、凌漢峰前��,依山而建����,這里秀峰環(huán)抱,翠柏掩映���,亭殿樓閣���,氣象崢嶸。清人有“門前幾曲流水��,寺后千尋碧峰����,鳥(niǎo)語(yǔ)溪聲斷續(xù)����,山光云影玲瓏”的贊詠。寺創(chuàng)建于六朝��,或傳創(chuàng)建于唐。以雙重山門�、大雄寶殿、摩松樓為中軸����,組成三進(jìn)式院落;兩側(cè)配以殿廡����、禪房和花園等。 山門前高臺(tái)壘砌����,石獅對(duì)峙。門上懸匾���。門內(nèi)有鐘鼓樓��,中有明正德年間《重開(kāi)山記碑》����,介紹高麗僧滿空航海到中國(guó)后重建泰山竹林寺����、普照寺的概況。又有清光緒年間《重修普照寺碑記》,記清初名僧元玉等人住持事跡�。二山門內(nèi)有元代經(jīng)幢。沿階而上為主院���,大雄寶殿內(nèi)供釋迦牟尼銅像��,東西配殿陳列明清銅佛像及宋瓷等文物���。殿前銀杏雙挺,油松對(duì)生����,中立雙檐蓋罩鐵香爐。 后院有著名的六朝松���,枝繁葉茂��,疏密相間��,宛如巨大的華蓋,碣刻“六朝遺植 ”����。松下有郭沫若《詠普照寺六朝松詩(shī)》碑。西側(cè)筑亭,清人傅家寶題匾額“篩月亭 ”��,每逢皓月當(dāng)空���,松下銀輝萬(wàn)點(diǎn)�,如同篩月����。亭下有方形石桌,敲擊四角及中央���,皆出磬之清音�,故名五音石��。亭北有閣樓�,李鐸書匾“摩松樓”。 中軸線以東����,前為禪房,后為石堂院�。后院正房與摩松樓相齊,后壁嵌清道光年間徐宗干題《石堂題壁》碣����。 中軸線以西���,前為菊竹花圃,1985年立周恩來(lái)于1941年11月14日撰書的《壽馮煥 章先生六十大慶》碑��。后院是菊林院��,正房與摩松樓相接��,額題“菊林舊隱”�。徐宗干書元玉僧偈語(yǔ)“松曰好青,竹曰好綠����;天吾一瓦,地吾一磚”為聯(lián)��,舒同又書聯(lián)“ 疾風(fēng)知?jiǎng)挪?���,?yán)寒識(shí)盤松”。原為清康熙初元玉僧居所����,馮玉祥1932年至1935年兩次來(lái)泰山均居此。1984年辟為“馮玉祥先生在泰山”展室���,鄧穎超題額���。院中有清代寺僧理修入寺時(shí)與師傅共植“師弟松”1株。光緒年間何煥章游岱至此�,見(jiàn)松裊裊婷婷 、冠大如棚�,嘆為觀止,遂題“一品大夫”���,刻石立于松下���。 馮玉祥隱居泰山時(shí),以泰山習(xí)俗和民生疾苦為題材�,寫了很多即興白話詩(shī),自稱 “丘八詩(shī)”��。并與青年畫家趙望云合創(chuàng)48幅詩(shī)配畫���,刻制成碣���,后盡毀���,1984年重刻 ���,立于寺內(nèi)�。 寺東為荷花蕩,納凌漢峰之水��,溪中雜樹(shù)叢生����,古藤盤旋。清康熙初年��,元玉僧及其弟子在此開(kāi)地采石���,包崖筑臺(tái)���,遂成石堂。元玉題石堂銘及十二景:翠屏石���、滌硯溪��、慈航石��、盤云梯��、白蓮池��、玲瓏巖��、眺望臺(tái)�、飛來(lái)石�、友松石、水云洞���、振鐸嶺���、石堂。石室久毀����,題刻猶存。 寺西南有泉��,馮玉祥開(kāi)鑿���,并隸書“大眾泉”��。林蔭路旁有巨石夾徑���,上題“云門”����、“界塵”�。再南路西有方石,上書“三笑處”�,源于佛教典故“虎溪三笑”。 三笑處西南為范明樞墓���,石欄環(huán)圍����,柏林遮掩��。墓碑書“故山東省參議會(huì)范議長(zhǎng)明樞之墓”��,碑陰載公葬委員會(huì)于1950年12月為其撰寫的生平履歷���。